環境活動 神奈川県 小谷あゆみさんが事例報告

田んぼの生きもの調査で子どもが変わる、農家も変わる

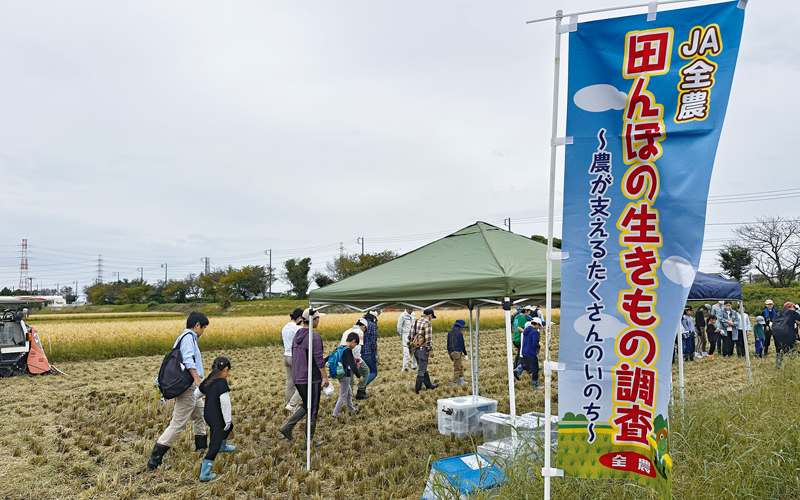

全農が2008年から力を注いでいる「田んぼの生きもの調査」は、生産者と消費者、子どもたちが一緒に田んぼに入って生きものを調べることで、これからの日本の農業や食と環境についての理解と関心を高める活動です。2024年までに835回開催され、参加総数は3万8811人に上ります。10月のイベントに同行取材してきました。

秋の田んぼで生きもの観察

全農が主催する「稲刈りと田んぼの生きもの調査」のイベントが10月4日、神奈川県伊勢原市であり、親子17組、44人が参加しました。開会式では、全農広報・調査部の岡 八寿博次長が、「『いただきます』の意味は、ごはんを作った人への感謝と同時に、生きもののいのちを頂くことへの感謝も含まれています」とあいさつしました。

会場となったのは、市内の米農家、内藤正行さんの田んぼです。神奈川県のブランド米「はるみ」などを3haで営む内藤さんは、十数年前からこの活動に協力し、今年は7月に続いて2回目の生きもの調査です。

田んぼに足を踏み入れた途端、何匹ものクモが稲株の間を素早く走り抜けていきます。その名も「ハシリグモ」。湿地や水田、小川などに見られ、他の昆虫などを食べてくれます。そう教えてくれたのは、講師を務める 谷川徹さんです。高知県梼原町で循環型農業を営む傍ら、生きもの調査などの指導をする農と生きもの研究所を主宰しています。

参加者のみなさんはカマの使い方を教わり、まずは稲刈り体験です。みなさんと一緒に筆者も稲の株もとをつかんでカマを入れると、小さな虫があちこちに飛び跳ねます。黄金色に実った秋の田んぼは、外から見ただけではわかりませんが、一歩中に入るとこんなにも生命の息吹が感じられるのかと、驚きがありました。

21種類の生きものを観察

生きもの観察が始まると、子どもたちは一斉に田んぼに這いつくばったり、水路に入りこんだりして虫や生きものを探し始めます。早速、一人の女の子が、つかまえたドジョウを見せてくれました。収穫期の田んぼは乾いているように見えても、土の中は想像以上に湿り気があります。ドジョウは田んぼの泥の中で冬越しをするそうです。30分ほどの採集で集まったのは、コシマゲンゴロウ、ニホンアマガエル、エンマコオロギ、クビキリギリスのほか、空にはモズやアオサギなど、数えると21種類になりました。

生命の不思議に驚くセンスオブワンダー

講師の谷川さんは、「アマガエルは田んぼで生まれて田んぼで育ちます。やがて外へ出ていきますが、また田んぼへ戻ってきます。もしも、田んぼがなくなればアマガエルも減り、この辺り一帯の生態系が変わってしまいます」と、田んぼが地域の生物多様性を保っていることを説明します。

つかまえた生きものは、持ち帰らないルールですが、女子も男子もカエルや昆虫を愛おしそうになでたり観察したりしています。実際に田んぼに入り、自分で生きものを見つけると、こんなに興味を持つのかと、感心させられました。

参加した親子に話を聞きました。小2の男の子が「カエルを手で持てた。また田んぼへ来たい」と話すと、隣にいたお母さんは、「今まで虫もこわがって触ったことがなかったんです」と驚いていました。

自然界の不思議や生命力にはっと驚く感性を、生物学者レイチェル・カーソンは、「センスオブワンダー」と名付けました。センスオブワンダーは、本来、子どもの頃には誰もが持っているものですが、そもそも生きものと触れ合う機会がないと、そうした感性や情緒は培われません。

生きものの存在が人の心を変える…⁉︎

谷川さんによると、田んぼの生きもの調査で変わるのは、子どもやその親だけではありません。農家自身にも変化をもたらすそうです。農業の大規模化・機械化により、かつてに比べて農家が自分の田んぼにどんな生きものがいるのか、じっくり見る機会は減りました。そんな中、くまなく田んぼを歩いて生きもの観察をすると、農作業の時には見えなかった“いのち”が目に飛び込んでくるそうです。

一方、長年、子どもや市民と一緒に生きもの調査をしてきた内藤さんは、「稲の生育と同じぐらい、生きもののことを気にかけるようになった」と話します。田んぼのどこに生きものが潜んでいるかを、熟知されています。薬や肥料をまく時は、稲の様子をよく観察してから使用するそうです。

田んぼは稲だけでなく、様々な生きものの命も育んでいる。こうした環境から自分たちの食べるお米は生まれている。田んぼで飛び跳ねたカエルやドジョウをつかまえた経験は、子どもたちにとって忘れられない思い出となるでしょう。そして、よその田んぼを見ても、どんな生きものがいるのだろうと、水田や農業への見方が変わって来るかもしれません。作る人と食べる人が同じ目線になる「田んぼの生きもの調査」は、双方の未来を創造していると感じました。